Christen und Juden haben in der Vergangenheit dem Tanz und dem Tanzen in ihrem Leben einen zuweilen recht unterschiedlichen Platz eingeräumt. Es gab Jahrhunderte, in denen wiederholt Sätze verbreitet wurden wie z. B. „chorea est circulus, cuius centrum est diabolus“,1 so daß sowohl liturgisch eingebundenes als auch geselliges Tanzen verdrängt wurde, während gleichzeitig — bestärkt durch Vorbilder aus dem Alten Testament — Rabbiner freudig bewegt den Reigen der Gemeinde anführten. Der vor der Bundeslade tanzende König David wurde somit von den einen nachgeahmt, von anderen hingegen nur ungern mit der Vorstellung vom Psalmisten verbunden. Dementsprechend uneins war man sich auch in bezug auf die Einrichtung von eigens dem Tanzen und Festefeiern dienenden und gemeindeeigenen Zweckbauten, den Tanzhäusern. Während in prosperierenden jüdischen Gemeinden solche Gebäude bereits im Hochmittelalter als notwendig und sozial nützlich angesehen wurden, versperrten sich christliche Gemeinden gegenüber solchen Investitionen gänzlich. Erst ab dem späten 14. Jahrhundert (z. B. 1396 in Augsburg oder mit dem Bau des Kornhauses in Freiburg i. Br. am Münsterplatz) gestattete sich das Bürgertum zu repräsentativen Zwecken geeignete Profanbauten, in denen nur das „ehrbare Tanzen“ unter gestrenger Aufsicht erlaubt war.

Es ist bekannt, daß in der jüdischen Kulturgeschichte das Tanzen eine zentrale Rolle gespielt hat. „Tantzen und springen“, einen „langen Reyen“ ziehen, den „Mitzva tantz“ zu halten war allenthalben bei Festen und religiösen Feiern üblich. Ebenso geläufig ist, daß Juden nicht nur zum Wohnen in Gettos abgesondert wurden, sondern zudem auch deren Feste ausgegrenzt wurden durch Verbote des Feierns miteinander. Christen wurde beispielsweise im Jahre 1267 durch eine Synode in Wien deutlich untersagt: „... ne Judeos vel Judeas secum ad convivandum recipiant, vel cum eis manducare vel bibere audeant, aut etiam cum ipsis in suis nuptiis vel neomeniis vel ludis saltare vel tripudiare praesumant ...“2 Selbst das Zuschauen wurde bestraft, wie z. B. 1498 in Frankfurt am Main, wo ein „fürwitziger“ Jude sich anmaßte, „des Landgraffen Tantz“ sehen zu wollen; dafür wurde er „gegriffen und umb groß Gelt gestrafft“.

Repressive Maßnahmen wie diese zwangen zur Abgrenzung, zum Verzicht auf „öffentliche Tenz“ im Freien und zum Bau von verriegelbaren Festhäusern mit abschirmendem steinernem Mauerwerk. In den Gemeinden der Aschkenasim ist dies während des hohen Mittelalters vielerorts geschehen. Die Kehilla unternahm es, „um gemeinen Nutzen willen“, überall dort, wo eine genügende Anzahl von Juden sich niederließ und eine ausreichende Prosperität sich einstellte, auf dem Hof der Synagoge ein „bet hatunnot“ zu errichten. Dieses gemeindeeigene Haus hatte Platz für die Versammlung vieler Menschen, zudem konnte es dienlich sein als Amtssitz des „Episcopus Judeorum“, als Gerichtsstätte oder auch als Warenlager. Insbesondere die wirtschaftlich zeitweise wohlsituierten Gemeinden in den Städten am Rhein statteten ihr intensives soziales Leben mit Bauten aus, die als „Spielhäuser“ nächst den Synagogen in den Judengassen die größte Grundfläche einnahmen. Musterhaft als Zentren kultureller Aktivitäten und Investitionen waren vornehmlich die sogenannten SCHUM-Gemeinden3 in den Bistumsmetropolen am mittleren Rhein: Mainz, Worms und Speyer. In diesen Städten waren die jüdischen „mercatores qui pergunt“ (reisenden Händler) die Träger des hochmittelalterlichen Fernhandels. Als ein eindrückliches Zeichen des Wohlstandes und der Wertschätzung lagen deren Tanzhäuser zentral im Stadtkern oder angelehnt an die Domfreiheiten und Burgen. Für die Geschichte der Urbanit im Mittelalter sind diese mithin von unübersehbarer Bedeutung.

Infolge der im November 1348 in der Schweiz und in Schwaben beginnenden Pogrome, die im Dezember 1349 wie ein Flächenbrand auch Städte wie Nürnberg erreichten und viele Gemeinden zum Untergang verurteilten, sind die Tanzhäuser des Mittelalters allerorten vernichtet worden. Da diese freilich für das Leben in der Gemeinde in der Enge des Gettos unerläßlich waren, hat man später, meist an weniger zentral gelegenen Orten, erneut Tanz- oder Hochzeitshäuser gebaut, die an wenigen Plätzen bis ins 19. Jahrhundert hinein für diese Feste genutzt wurden. Eine gedrängte Übersicht über die insgesamt sehr lückenhafte Quellenlage aus deutschen Städten möge dies bekräftigen.

In Trier, der ältesten Stadt an der Mosel, siedelte sich nach grausamen Verfolgungen im Jahre 1096 bis zu den Exzessen von 1349 eine Judengemeinde an. Die „universitas Judeorum“ oder „communitas iudeorum“ (1235) war in der Nähe des Hauptmarktes zentral lokalisiert, dort wo heute noch die „Judengasse“ gelegen ist. Sie verfügte über „scolae Judeorum“ (Judenschulen = Synagogen), warme Bäder, ein Hospital, einen Friedhof sowie ein „domus communitatis iudeorum“, welches auch „Spyllhús“ (1315) genannt wurde, „uf der großen platze“, also am Großen Judenplatz in bevorzugter Lage situiert. Dieses gemeindliche, 1360 als „der Juden Spilhuis“ urkundlich nochmals bezeugte Gebäude lag – wie andernorts auch – räumlich um wenige Meter getrennt von der Frauensynagoge sowie gegenüber dem Frauenbad.

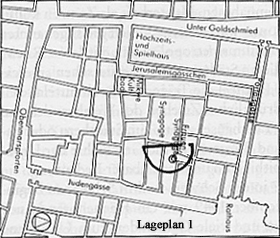

Das Tanzhaus in Köln dürfte eines der ältesten gewesen sein. Hier am Rhein, wo um 1235 etwa 50 Häuser in jüdischem Besitz waren und wo man 1341 etwa 75 Haushalte zählen konnte, gab es ein „domus universitatis iudeorum“, 1288 auch „speylhúz“ genannt. In hebräisch geschriebenen Schriftstücken wird dieses in seiner Funktion benannt als das „Zur Abhaltung von Hochzeiten bestimmte Gemeindehaus“, auch als Brauthaus, „das dem Schulhof benachbart und in diesen hinein geöffnet ist“. Es hatte „Ausgänge, Eingänge, Türen und Fenster“. Letzteres Detail ist besonders beachtenswert, da dieses sich in Übereinstimmung bringen läßt mit den archäologischen Befunden. Diese weisen aus, daß die „domus iudeorum“ seit der Mitte des 12. Jahrhunderts auf Resten der römischen Stadtanlage im Gebiet des ehemaligen Prätoriums bis zur Vernichtung im Jahre 1349 gestanden hat. Innerhalb der heutigen Straßen Kleine Budengasse, Unter Goldschmied, Obenmarspforten und Judengasse waren die Synagoge, die Frauenschule, Mikwe, Badestube, Bäckerei, Hospiz sowie das Tanzhaus gelegen (siehe Lageplan 1). Der Hinweis von 1288, das Brauthaus sei in die Curia Judeorum hinein geöffnet gewesen, bestärkt den Ausgrabungsbefund, wonach Arkaden an der Ostseite, also in Richtung der Synagoge angelegt worden waren, damit auch bei ungünstiger Witterung Feste halb im Freien unbeeinträchtigt und freudig gefeiert werden konnten. Am Ende des 12. Jh. nahm der „Episcopus Judaeorum“, der auch die Funktionen als Richter wahrgenommen hatte, hier seine Amtswohnung.

Das Tanzhaus in Köln dürfte eines der ältesten gewesen sein. Hier am Rhein, wo um 1235 etwa 50 Häuser in jüdischem Besitz waren und wo man 1341 etwa 75 Haushalte zählen konnte, gab es ein „domus universitatis iudeorum“, 1288 auch „speylhúz“ genannt. In hebräisch geschriebenen Schriftstücken wird dieses in seiner Funktion benannt als das „Zur Abhaltung von Hochzeiten bestimmte Gemeindehaus“, auch als Brauthaus, „das dem Schulhof benachbart und in diesen hinein geöffnet ist“. Es hatte „Ausgänge, Eingänge, Türen und Fenster“. Letzteres Detail ist besonders beachtenswert, da dieses sich in Übereinstimmung bringen läßt mit den archäologischen Befunden. Diese weisen aus, daß die „domus iudeorum“ seit der Mitte des 12. Jahrhunderts auf Resten der römischen Stadtanlage im Gebiet des ehemaligen Prätoriums bis zur Vernichtung im Jahre 1349 gestanden hat. Innerhalb der heutigen Straßen Kleine Budengasse, Unter Goldschmied, Obenmarspforten und Judengasse waren die Synagoge, die Frauenschule, Mikwe, Badestube, Bäckerei, Hospiz sowie das Tanzhaus gelegen (siehe Lageplan 1). Der Hinweis von 1288, das Brauthaus sei in die Curia Judeorum hinein geöffnet gewesen, bestärkt den Ausgrabungsbefund, wonach Arkaden an der Ostseite, also in Richtung der Synagoge angelegt worden waren, damit auch bei ungünstiger Witterung Feste halb im Freien unbeeinträchtigt und freudig gefeiert werden konnten. Am Ende des 12. Jh. nahm der „Episcopus Judaeorum“, der auch die Funktionen als Richter wahrgenommen hatte, hier seine Amtswohnung.

Die von dem im Jahre 1061 geweihten Kaiserdom architektonisch dominierte Stadt Speyer hatte unweit davon eine Judengasse, die später Postgasse und heute Kleine Pfaffengasse genannt worden ist. Darin wohnten seit dem 10. Jahrhundert „negotiatores manentes et extranei“ (alteingesessene und zugezogene Händler). Zu beiden Seiten dieser Straße gab es einen Kultbezirk mit jüdischen Gemeindebauten: einen Großen Schulhof sowie einen Kleinen Schulhof, ein „cimiterium Judeorum“ (Judenfriedhof), eine „Judenschule“ (= Synagoge), ein Kultbad und ein Tanzhaus. Letzteres lag im Großen Schulhof und somit in Nachbarschaft zur Synagoge, die nach 1529 als städtisches Zeughaus genutzt wurde. Dies legt die Annahme nahe, daß die Ausweisung der Juden um 1520 erbarmungslos durchgeführt wurde.

Im berüchtigten Jahr 1349 hatte es auch hier bereits ein Pogrom gegeben, wonach auch das Tanzhaus seinen ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen konnte. Um 1361 wurde es verpachtet. In einer nicht präzis datierten Urkunde über diesen Rechtsakt wird der Große Schulhof beschrieben als eine Lokalität, die „man nennet der Juden dantzhus“. Zu dieser Zeit war die Hausbezeichnung „Tanzhaus“ noch geläufig, der ursprünglich damit gemeinte Zweck indessen war längst aufgegeben worden. Während im Jahre 1084 Bischof Rüdiger von Speyer den hier siedelnden Juden größere Freiheiten und angemessene Wohnflächen eingeräumt hatte, befahl die lokale Judenordnung vom 24. Oktober 1468 deren Abzug in entlegenere Stadtviertel zuzüglich der Auflage, jeglichen gesellschaftlichen Umgang mit den christlichen Bürgern zu vermeiden.

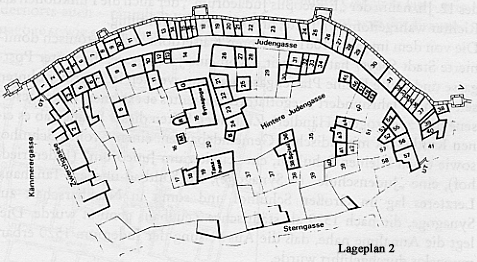

Die Lage des Tanz- und Hochzeitshauses in Worms läßt sich anhand von Lageplänen der Häuser in der Judengasse von 1500 und 1760 präzise ermitteln. In den Judenordnungen von 1524 sowie von 1641 wurde den Juden eigens der Gebrauch dieses aus Sandsteinquadern gefügten Hauses gegen Zahlung einer Steuer genehmigt. 1689 verbrannte das Tanzhaus bei der Zerstörung der Stadt durch französische Truppen, wurde indessen dreigeschossig wiederaufgebaut als Haus „Zur Claus oder Tantz-Haus“. Nach der Öffnung des Gettos im Jahre 1801 wurde es in ein jüdisches Altersheim umgewandelt. Der Zentralbereich des Judenviertels bestand aus dem erstmals 1034 genannten Tanz- und Hochzeitshaus, dem Backhaus, Badhaus, Schlachthaus und.Spital (siehe Lageplan 2). Ein spezielles Gemeindehaus für den Judenrat gab es nicht. Dieses Gremium tagte entweder in der Synagoge oder im Synagogenhof, falls es nicht bei einem der Parnassim, beim Judenbischof oder im Tanzhaus seine Sitzungen abhielt. Der Synagogenhof wurde auch zu Gerichtsverhandlungen und zu hoheitlichen Akten, z. B. dem Verlesen von Privilegien, benutzt.

Urkundlich wird das heutige „Raschi-Haus“ im 15. und 16. Jahrhundert mehrmals in seiner einstigen Funktion als Festhaus genannt, und zwar in der Wormser Judenordnung von 1524, im Judengedinge von 1541 sowie der sogenannten „Interimsordnung“ von 1641, die bis zum Ende des Alten Reiches in Kraft blieb.

Urkundlich wird das heutige „Raschi-Haus“ im 15. und 16. Jahrhundert mehrmals in seiner einstigen Funktion als Festhaus genannt, und zwar in der Wormser Judenordnung von 1524, im Judengedinge von 1541 sowie der sogenannten „Interimsordnung“ von 1641, die bis zum Ende des Alten Reiches in Kraft blieb.

Die Freie Reichsstadt Frankfurt am Main erlaubte den Juden das Wohnen im Umfeld des Domes, später in der etwa 300 Meter langen, von drei Toren verschlossenen Judengasse. In diesem engen, an die Staufenmauer anstoßenden Getto wurden 1463 ca. 110 Personen, im Jahre 1520 ca. 250 Bewohner registriert. Der mangelnde Baugrund ließ nur die Errichtung von Wohnhäusern zu, deren Straßenfront 1,80 bis 3,00 Meter lang war. Lediglich die Gemeindebauten boten mehr Platz. Neben einem Lehrhaus, zwei Herbergen, dem Backhaus, dem Spital und öffentlichem Bad sowie der Synagoge leistete man sich auch ein Festhaus, von dem der Kupferstecher Matthäus Merian 1624 aus der Vogelperspektive auf einem Stadtplan ein Abbild hinterlassen hat. Danach verfügten die Juden bereits im 14. Jahrhundert über ein „spielhus“, das neben der Synagoge an der Gumprechtsgasse gelegen war. Dieses wird u. a. 1360 in einer Urkunde erwähnt, womit Frankfurter Bürger dem Konvent des Deutschen Ordenshauses in Sachsenhausen das Gebäude abtraten, von dem sie bis dahin dem Orden drei Mark jährlich bezahlt hatten.

In Ulm an der Donau sind erst aus der Mitte des 14. Jahrhunderts Einrichtungen der jüdischen Gemeinde bezeugt, die hier mindestens seit 1236 ansässig gewesen war. Nach den Jahren der Verfolgung 1348 und 1349 wird erst 1353 von einer Synagoge Mitteilung gemacht und ein Jahr später von weiteren Einrichtungen. In einer Urkunde vom 5. Mai 1354 wird die Synagoge erwähnt sowie der Ort, an dem früher („wilunt“) das Tanzhaus stand, welches wahrscheinlich auch während des Pogroms von 1348/49 zerstört wurde. Die geschrumpfte Gemeinde konnte sich allerdings in der Folgezeit wieder entwickeln, so daß nochmals ein Bedarf an einem Tanzhaus gegeben war. Eine Urkunde vom 10. März 1384 weist aus, daß es ein solches in der Judengasse (heute ein Teil der Schuhhausgasse) gegeben hat. Auch in einem Vermächtnis von 1397 an die Pfarrkirche wird der Juden Tanzhaus Erwähnung getan.

Eine Judengemeinde ist in der Stadt Augsburg seit etwa 1230 anzunehmen. 1231 wird ein Judenfriedhof erwähnt, nach der Jahrhundertmitte sind auch ein Badhaus, eine „domus Judeorum“, ein Backhaus, ein Rabbinatsgericht sowie 1290 ein Tanzhaus bekannt. Dieses lag, durch den „Schulhof“ getrennt, neben der Synagoge. Da 1348 der Bischof die Verbrennung der Juden angeordnet hatte und nur wenige dieser versuchten Ausrottung lebend entkamen, ist ungewiß, was aus dem 1361 in dem „Judeorum vicus“ befindlichen „tanzhus“ geworden war.

„Die gemaine der Juden zu Nurenberg“ (1314) zählte vor 1349 zu den größten Deutschlands. Für das Jahr 1338 hat man 1060 Personen ermittelt, die zentral im Stadtkern im Bereich des heutigen Hauptmarktes sowie des Obstmarktes seit dem 11. Jahrhundert wohnten. Dort, wo sich derzeit die gotische Frauenkirche erhebt, stand ab 1296 die erste Synagoge. Daneben war das Tanzhaus („Dantzhaus“, „brutehus“) gelegen, welches nach dem Pogrom von 1349 zusammen mit Nachbargrundstücken verkauft wurde. Die Zerstörung des Judenviertels war radikal. Lediglich Grabsteine des ersten Friedhofs blieben erhalten, zweckentfremdet als Treppenstufen eingebaut im Südturm der um 1352 errichteten Lorenzkirche. Nach diesem das Judenviertel mit kaiserlicher Erlaubnis vom 16. November 1349 auflösenden Raub und Ausverkauf an Grundstücken siedelten sich die Vertriebenen 1352 erneut in dieser Stadt an, allerdings nicht mehr an der innegehabten zentralen Lokalität. Die Synagoge nebst Tanzhaus wurde auf einer kleineren Grundfläche „gegen dem bat mit dersunnen“, also dem Sonnenbad in der Judengasse gegenüber, neu gebaut. Die „Sinagog mitsampt irem dantzhaus“ wurden um 350 Gulden abgegeben. Man benutzte es als „Stadel“ (= Scheune) sowie später als Zinshaus. Es wurde 1945 durch Bomben zerstört.

Die ehemalige Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber bietet insofern eine besondere Attraktion, als dort noch heute ein Judentanzhaus besichtigt werden kann, welches zwar 1945 zerstört wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch als Fachwerkbau in Renaissanceform wiederaufgebaut worden ist. In dieser Stadt gab es bereits in der ersten Judensiedlung vor dem Pogrom von 1298 innerhalb des älteren Mauerrings am Kapellenhaus ein „tantzhaus“, welches u. a. 1353 in einer Urkunde Kaiser Karls IV. erwähnt wird. Auch die zweite und dritte Siedlung in der Judengasse verfügte, an deren östlichem Eingang gelegen, über ein derartiges Gebäude. Das derzeit so benannte Fachwerkhaus im Nordosten der Stadt wurde 1613 auf den Grundmauern der ehemaligen Judenherberge von der Patrizierfamilie von Winterbach errichtet.

In Erfurt, der heutigen Landeshauptstadt von Thüringen, lebte eine durch den Handel wohlhabend gewordene „communitas Judeorum“, ohne die Eingrenzung in ein Getto. Sie besaß eine stattliche, aus Keupersandstein gebaute Synagoge, deren Konturen noch heute in der Nähe des Rathauses sichtbar sind. Im Jahre 1414 gestattete der Rat der Stadt, daß darin zwei Sänger ihren Dienst leisten durften. Außerdem amtierte ein seit dem 13. Jahrhundert bezeugter „Judenmeister“.

Der Wohlstand dieser 1457 durch „eyn wuste“ (= Wüstung) zerstörten Jüdischheit“ läßt sich auch daraus erschließen, daß diese jährlich einen Freizins an den Erzbischof von Mainz entrichtete. Zwischen 1386 und 1404 kostete dieses „tanczhuys“ die Gemeinde jährlich „XVI taln. Erfordensium“. Dieses Gebäude war ein „Steinwerk“, welches gemäß der religiösen Vorschrift durch eine Freifläche von der Synagoge getrennt am Schulhof gelegen haben muß. Der Stadtarchäologie ist es bislang (bis zum Herbst 1996) nicht gelungen, die Lokalisierung dieses „steinern Tanzhus“ (1434) ausfindig zu machen.

An die Grenze des Verifizierbaren stößt man in Regensburg, der Stadt mit der ältesten Siedlung in Bayern. Diese befand sich im Stadtkern, in dem von den Römern bereits angelegten Quartier. In dieser zentralen Lage stand den Juden bis 1519 ein „palatium“, ein sogenannter „Judenstadel“ (hinter der Dompropstei) zur Verfügung. Die Funktion dieses Gemeindehauses läßt sich nicht ermitteln.

Ein besonderes Problem bei der Erfassung der mittelalterlichen Hochzeitshäuser bietet die Residenzstadt Landshut. Hier wohnten seit der Mitte des 13. Jahrhunderts Juden in einer Judengasse mit dem Judentor in der Stadtmauer am heutigen Nahensteig und Dreifaltigkeitsplatz. 1410 gebot Herzog Heinrich der Reiche den Abbruch der Gasse, um Raum zu bieten für ein radikal veränderndes stadtbauliches Konzept. Auf die Bitte der Juden hin blieben die Synagoge, das Schlachthaus sowie der Backofen erhalten. Das Kultgebäude, in dem berühmte Gelehrte wie etwa Samuel Jehuda ben Menachem ha-Lewi gewirkt hatten, wurde nach der Vertreibung der Gemeinde im Jahre 1450 zur Salvatorkirche, nunmehr am Dreifaltigkeitsplatz gelegen, umgebaut. Dort, wo heute ein offener Platz ist, stand einst das Judenviertel. Grabungen und archäologische Befunde im Jahre 1985 konnten anhand von Gebäuderesten die ungefähre Anlage der spätmittelalterlichen Judengasse rekonstruieren helfen.

Aus anderen Städten sind die Hinweise auf vorhanden gewesene Tanzhäuser ausnehmend spärlich. Dies trifft zu für Eger, wo 1410 ein „tanzhaus“ erwähnt wird, oder für Colmar, wo ein Kaufbrief von 1363 darüber Auskunft gibt, daß am „Juden schuolhof“ ein „tanzhus mit buwe un begriffe so dar zue gehöret“ gelegen war. Spuren weisen auch in Wiener Neustadt oder im englischen Norwich („the Musick House“) auf ähnliche Gebäude hin. Das in Bamberg seit dem 13. Jahrhundert bezeugte „Judentanzhaus“ wurde 1349 konfisziert und nach 1431 zum Pfründhaus der Domvikare zum Heiligen Kreuz umfunktioniert. Beachtenswert ist die Lage des vormaligen Judenhofes, der an das heutige Balthasargäßchen reichte und somit im Weichbilde des Domes, worin 1230/40 als Skulptur die Personifizierung der „Synagoge“ als Sinnbild des Alten Testamentes mit verbundenen Augen aufgestellt worden war.

Nach dieser Sichtung der lokalhistorisch erreichbaren Quellen sei versucht, über die Nutzung der Häuser einen Eindruck zu vermitteln. Auch dieses Unterfangen läßt sich nur punktuell verwirklichen, da es an zureichenden Berichten mangelt. An diesen Orten, wo die Entstehung des Tanzmeisterberufes, des späteren „Badhan“ zu suchen ist, wo die Lezim, die Lautenisten und Fiedler ihre Aufwartungen machten, war die Absonderung von der Umwelt außerhalb der Judengasse ebenso zwingend zu beachten wie etwa beim Betreten der Synagoge. Paradigmatisch für diese verordnete Abgeschlossenheit sind Ereignisse aus Nürnberg in den Jahren 1480 und 1483, wo regelmäßig ein „Judentanz in der vaßnacht“ (wohl am Purimfest) sowie eine Hochzeit stattfanden. Der berühmte Kaufmann und Kosmograph Martin Behaim, die namhaften Patrizier Sebald Tucher und Martin Paumgartner hatten es gewagt, an einer dieser Lustbarkeiten im Tanzhaus teilzunehmen. Dies wurde der Obrigkeit denunzierend berichtet, welche diese Nichtbeachtung einer strengen, ausgrenzenden Verordnung mit einer Haftstrafe in einem „versperrt kamerlin“ belegte.

Nicht minder beeinträchtigend wirkten sich auf die Aktivitäten in den Tanzhäusern die häufigen generellen Tanzverbote aus, die anläßlich des Todes eines Fürsten, christlicher Feste (Karwoche, Kirchweih, Fronleichnam) oder grassierender Epidemien und Kriege erlassen wurden. Mittels Mandate untersagten Kaiser oder Könige und Stadträte wiederholt für einzelne Tage oder mehrere Wochen jegliches Tanzen und „Spielleuthalten“, wobei zu betonen ist, daß Städte wie Metz oder Frankfurt am Main zudem eingrenzend verordneten, wieviele Lezim jede Gemeinde bei ihren Festen einsetzen durfte (bis zu drei, maximal vier).

Verlobungen und Hochzeiten boten die ausgiebigsten Anlässe zum Feiern im Tanzhaus. Das mehrtägige Zeremoniell wurde zwischen den Häusern von Braut und Bräutigam, der Synagoge, der Chuppa auf dem Schulhof sowie dem Spielhaus mit Gesang, Belustigungen und diversen Tänzen vollzogen. Ob dabei die Spielleute tanzend mitmachten oder auf Podien und Balkonen postiert wurden, läßt sich nicht mehr eruieren. Daß dies bei jüdischen Hochzeiten seit dem 15. Jahrhundert üblich sein konnte, zeigen Miniaturen norditalienischer Provenienz. Da bauliche Relikte gänzlich fehlen, ist nicht mehr zu ermitteln, ob die Tanzhäuser, ähnlich wie die Synagogen am Rhein, als Saalbauten oder aber als zweischiffige gewölbte Gebäude, mit oder ohne Sitznischen, mit Doppelfenstern, einer eingestellten Säule und Bauornamentik ausgestattet gewesen sind. Angesichts der gewiß zentralen Bedeutung, die den Hochzeits- und Tanzhäusern in einigen jüdischen Gemeinden Mitteleuropas — insbesondere vor 1349 — zukam, ist dieses Fazit einer Spurensuche kein den Kulturhistoriker befriedigendes. Die mangelhafte Quellenlage läßt indessen keine sonderlichen Erhellungen mehr erhoffen, so daß dieser Aspekt der mittelalterlichen Urbanität im Dunkeln verbleiben muß.

- Hl. Augustinus, „der Reigen ist ein Kreis, dessen Mitte ist der Teufel“.

- „... daß sie Juden oder Jüdinnen bei sich zum Gastmahl aufnähmen, mit ihnen zu speisen oder zu trinken wagten oder auch sich unterstünden, mit ihnen bei deren Hochzeiten oder Neumondfesten oder Spielen zu tanzen ...“

- Schum (hebr. Knoblauch), war im Mittelalter in jüdischen Kreisen die gebräuchliche Abkürzung für die drei großen Handelsstädte Speyer, Worms und Mainz.

Literatur:

J. Buxdorf, Synagoga Judaica. Basel 1603. 584.

J. C. Ulrich, Sammlung jüdischer Geschichten. Basel 1768. 108.

A. Haverkamp, Die Juden im mittelalterlichen Trier, in: Kurtrierisches Jahrbuch 19. 1979. 12 ff.

Z. Asaria; Die Juden in Köln von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart. Köln 1959. 79.

G. Stein, Die Juden und ihre Kultbauten am Oberrhein bis 1349, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 117. ff.

F. Reuter, Warmaisa. 1000 Jahre Juden in Worms. Frankfurt a. M. 1987.

J. Kracauer, Urkundenbuch zur Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. von 1150 bis 1400. Frankfurt a. M. Bd. I. 68.

H. Dicker, Die Geschichte der Juden in Ulm. Rottweil 1937. 17.

A. Pinthus, Studien über die bauliche Entwicklung der Judengassen in den deutschen Städten, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland 2. 1930. 127.

A. Süssmann, Das Erfurter Judenbuch (1357-1407). Leipzig 1915. 68 u. 80.

Synagogen im alten Erfurt. Erfurt 1995, = Kleine Schriften des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt, Bd. I.

H. Paschke, Der Judenhof und die alte Judengasse zu Bamberg. Bamberg 1969. 15.

W. Salmen, Tanz im 17. und 18. Jahrhundert. Leipzig 1988. 16 ff.

W. Salmen, ... denn die Fiedel macht das Fest. Jüdische Musikanten und Tänzer vom 13. bis 20. Jahrhundert. Innsbruck 1991.75 ff.

W. Salmen, König David – eine Symbolfigur in der Musik. Freiburg/Schweiz 1995.

W. Salmen, Der Tanzmeister. Hildesheim 1996.

Jahrgang 4/1997 Seite 92